Bibelforschung, Empirische

(erstellt: Juli 2013; letzte Änderung: Mai 2024)

Artikel als PDF folgt!

Permanenter Link zum Artikel: https://bibelwissenschaft.de/stichwort/28141/

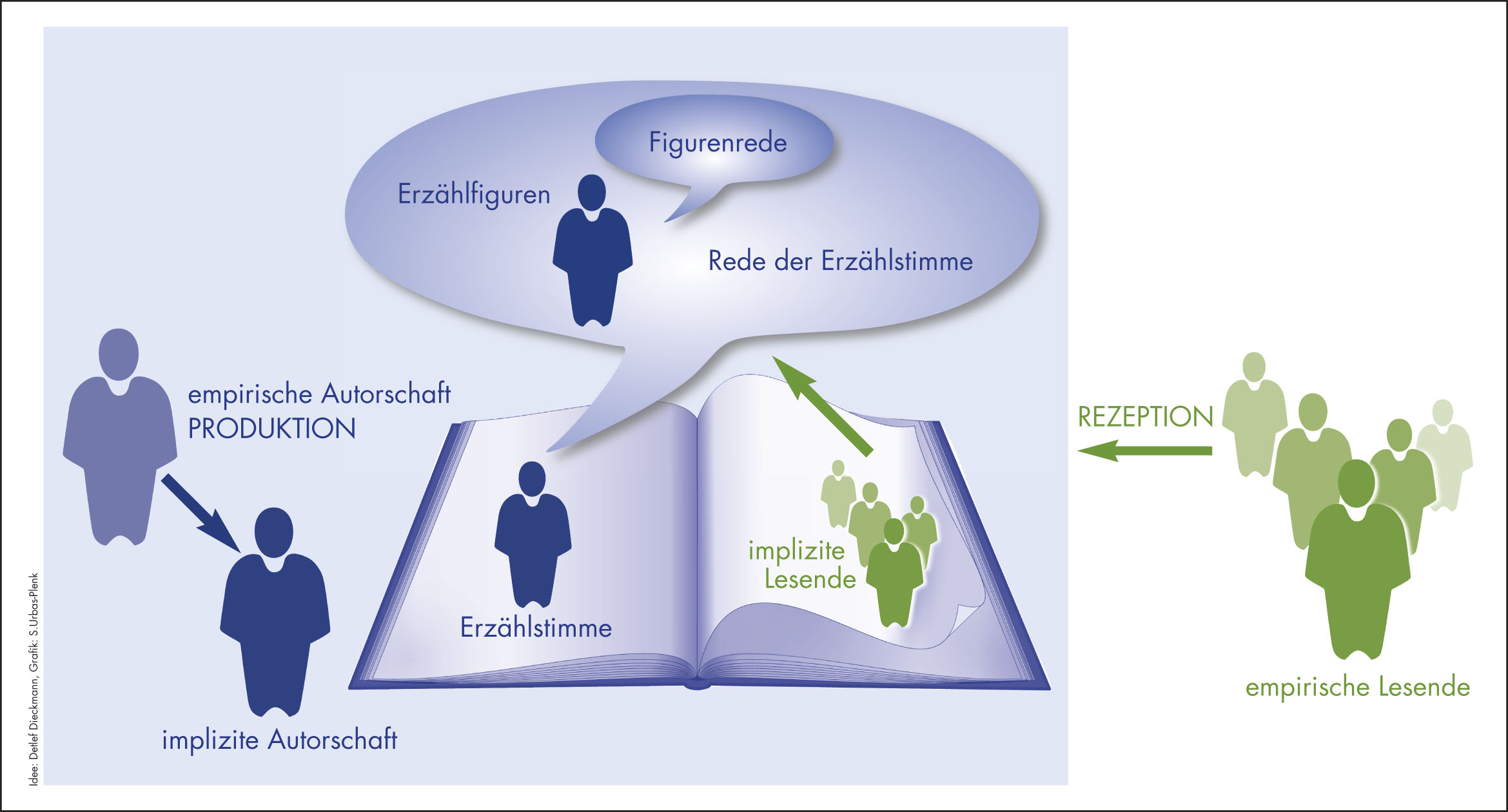

Wie die Rezeptionsästhetik geht die Empirische Bibelwissenschaft davon aus, dass Texte vielfältig deutbar sind und im Grunde erst in der Rezeption entstehen. Während rezeptionsästhetische Ansätze jedoch modellhaft einen „impliziten Leser“ konstruieren, der möglicherweise nur ein alter ego der jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist (vgl. 2.; 2.2.), untersucht die Empirische Bibelwissenschaft konkrete Leseprozesse durch Schülerinnen und Schüler, Studierende, Gemeindeglieder und andere. Forschungsgegenstand der Empirischen Bibelwissenschaft sind daher nicht nur biblische Texte, sondern auch die Lektüren der jeweiligen Texte (vgl. 2.5.4.).

Die empirische Bibelwissenschaft wurde an anderer Stelle „Empirische Bibelforschung“ (Dieckmann 2003b, vgl. Spiering-Schomburg 2016, 98ff.) oder „Praktische Exegese“ (vgl. Strube 2009, 401) genannt. Der hier vorgeschlagene Begriff der Empirischen Bibelwissenschaft zeigt eine enge Verwandtschaft mit dem Ansatz der Empirischen Literaturwissenschaft, der deshalb zunächst dargestellt wird.

Die Empirische Literaturwissenschaft befasst sich seit Mitte der 1970er-Jahre mit jenem sozialen Handeln, das Texte produziert und rezipiert. Empirische Literaturwissenschaft kritisiert hermeneutische Ansätze wie die textimmanente Interpretation oder auch die Rezeptionsästhetik, weil diese Verfahren wegen ihrer schmalen Datenbasis von Textrezeptionen weder verifizierbar noch falsifizierbar und daher letztlich nicht wissenschaftlich überprüfbar seien.

Nach grundlegenden Arbeiten von Siegfried J. Schmidt (1975) und anderen hat dieser gemeinsam mit Helmut Hauptmeier 1985 eine „Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft“ veröffentlicht. Darin werden drei Kategorien aufgeführt, welche die Wissenschaftlichkeit dieses empirischen Ansatzes sichern sollen: Theoretizität, Empirizität und Applikabilität bzw. Relevanz.

Die Kategorie der Theoretizität beinhaltet die Forderung, die Grundlagen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit so weit wie möglich offenzulegen. Die Empirische Literaturwissenschaft ist eine explizite Wissenschaft, das heißt: „Die Empirische Literaturwissenschaft […] macht ihre Voraussetzungen (Werte, Erkenntnis- und Wissenschaftsbegriff usw.), ihre Theorien und Methoden so deutlich wie eben möglich“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 4).

2.1.1. Werte

Als „praktische Werte“, die ihre Forschung leiten, nennen Hauptmeier und Schmidt u.a.: die „Anwendbarkeit“ der wissenschaftlichen Ergebnisse, den „Wissenszuwachs“, die „Freiheit“ sowie den „Abbau von Kontrollhierarchien“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 31). Besonders die beiden letztgenannten Begriffe sind dabei mit dem Ziel einer demokratischen Wissenschaftsgemeinschaft verbunden (Hauptmeier / Schmidt 1985, 5).

2.1.2. Erkenntnis- und Wissenschaftsbegriff

Die Protagonisten der Empirischen Literaturwissenschaft verstehen „Wissenschaft“ als „eine Form sozialen Handelns“, die bestimmten Bedürfnissen entspringt, Motivationen und Intentionen voraussetzt und beabsichtigte Folgen sowie mehr oder weniger voraussehbarer Konsequenzen nach sich zieht (Hauptmeier / Schmidt 1985, 12). Dabei räumen Schmidt und Hauptmeier ein: Auch die Wissenschaft könne nicht die Tatsache überspringen, dass wir nie die Wirklichkeit selbst erkennen, sondern immer nur das Bild sehen, das wir uns von ihr gemacht haben, während wir die Begrenzungen unserer Wahrnehmungsfähigkeiten in keinem Fall zu Gesicht bekommen (Hauptmeier / Schmidt 1985, 26ff.). Diese Bestimmungen zeigen, dass Empirische Literaturwissenschaft von einem konstruktivistischen Erkenntnisbegriff ausgeht, der sich an Intersubjektivität und rationaler Argumentation orientiert.

2.1.3. Forschungsobjekt

Weil wir nach Auffassung von Hauptmeier und Schmidt nie die Texte selbst erkennen, sondern uns immer nur mit unseren persönlichen Konstruktionen ihrer ‚Eigenschaften‘, ‚Strukturen‘ oder ‚Bedeutungen‘ befassen, erklärt Empirische Literaturwissenschaft nicht den Text selbst, sondern die jeweilige Handlung im Literatur-System zu ihrem Forschungsobjekt. Dieses auf literarische Texte bezogene Handeln unterscheidet sich nach Meinung der Autoren durch zwei Besonderheiten vom Umgang mit nicht als literarisch empfundenen Texten.

Der erste Differenzpunkt ist die sog. „Ästhetik-Konvention“:

„Wer im Literatur-System bzw. in bezug [sic] auf literarische Texte handelt, der soll sprachliche Handlungen mit Behauptungsanspruch in literarischen Texten nicht in erster Linie danach beurteilen, ob sie in seinem Wirklichkeitsmodell wahr oder falsch sind, sondern literarische Texte und ihre Bestandteile solchen Bedeutungsregeln und Bewertungskategorien unterziehen, die in seinem Verständnis als poetisch wichtig gelten.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 17

Das heißt, ein literarisch gelesener Text wird nicht nach den Regeln etwa der modernen Historiographie gelesen; ihm wird vielmehr die Freiheit zugestanden, fiktional, aber dennoch in einem bestimmten Sinne ‚wahr‘ zu sein, was hier der Begriff der poetischen Bedeutsamkeit umschreibt.

Neben der Ästhetik-Konvention ist die literarische Rezeption von Texten durch die sog. „Polyvalenz-Konvention“ geprägt. Diese besagt:

„Aktanten im Literatur-System haben die Freiheit, als literarisch eingeschätzte Texte so zu behandeln, wie es für ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Intentionen und Motivationen optimal ist. Sie erwarten, daß sie demselben Text unter wechselnden Bedingungen unterschiedliche für sie relevante Lesarten und Bewertungen zuordnen können und räumen dies auch anderen Aktanten im Literatur-System ein. […] Die Polyvalenz-Konvention eröffnet also Spielräume für bedeutungskonstituierende Handlungen: Nicht Eindeutigkeit von Beziehungen auf das sozial geläufige Wirklichkeitsmodell ist das Ziel des Literatur-Produzenten, sondern produktive, poetisch bewertbare Bedeutungs- und Bewertungsmöglichkeiten, die Literatur-Rezipienten unter verschiedenen Bedingungen auf jeweils subjektiv optimale Weise realisieren (können).“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 18

Nach der Polyvalenz-Konvention ist es also das Ziel einer literarischen Lektüre, jene Lesart zu entwickeln, die für die jeweiligen Rezipientinnen und Rezipienten relevant ist. Der Versuch, aus dem Text einen eindeutigen und auch für andere Rezeptions-Kontexte gültigen Sinn herauszuschälen, stünde diesem Ziel jedoch entgegen.

Besonders in der Polyvalenz-Konvention, aber auch in der Ästhetik-Konvention wird eine Übereinstimmung zwischen der hermeneutisch ausgerichteten Rezeptionsästhetik und diesem Ansatz einer Empirischen Literaturwissenschaft sichtbar.

Ein deutlicher Unterschied zwischen der Rezeptionsästhetik und dem Ansatz von Hauptmeier, Schmidt und anderen besteht in der Forderung nach Empirizität. Die Empirische Literaturwissenschaft betrachtet die Rezeptionsästhetik neben der amerikanischen Reader-Response-School als ein Beispiel dafür, dass „die heutige Literaturwissenschaft de dicto nicht mehr als eine rein textbezogen verfahrende Wissenschaft“ vorgehe (Hauptmeier / Schmidt 1985, 60). Allerdings blieben diese Ansätze insofern defizitär, als „die wiederentdeckte Rolle des Lesers ‚literarischer Texte‘ nicht zu einer integrativen Theorie geführt“ habe, sondern „einerseits zu einem bunten Spektrum empirischer Einzelforschungen und andererseits zu weiterer Arbeit am Text, aus dem der Literaturwissenschaftler den Leser ‚rekonstruiert‘, also am letzten Ende immer nur sich selbst“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 60). Es sei jedoch

„unzulässig, als Literaturwissenschaftler die Wirkung eines Textes bzw. Text-Merkmals allein nach den eigenen Reaktionen zu bestimmen und zu pseudo-generalisieren (Muster: ‚Diese Textspezifik hinterläßt beim Leser eine tiefe Irritation …‘). Das aber bedeutet: Solange ein Literaturwissenschaftler keine empirischen Untersuchungen über die Relation zwischen expliziten Text-Strukturen und Rezeptionsverhalten zur Verfügung hat, kann und darf er nur etwas über sein eigenes Verhalten sagen (wobei er allerdings versuchen kann, seine Introspektion über kontrollierte Verfahren zu explizieren). Diese Mitteilung ist dann lediglich als Mitteilung über die Persönlichkeitsstruktur des ‚Interpreten‘ möglicherweise interessant.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 120f.

Will eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler Aussagen machen, die über die eigene Interpretation hinausgehen, so sind empirisch belastbare Daten notwendig, die die Beobachterinnen und Beobachter nicht nur bei sich selbst erheben können.

Allerdings sind diese „Daten, Fakten, Beobachtungen usw. […] immer Daten, Fakten und Beobachtungen im Lichte der ‚Theorien‘ eines Subjekts. Ohne ‚Theorien‘ kann ein Beobachter nichts beobachten; plastischer ausgedrückt: ‚People, not their eyes see. Cameras and eyeballs are blind‘“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 31f. nach N.R. Hanson). Weil alle Daten nur aufgrund von Theorien gewonnen werden, kann es auch keine ‚objektiven Daten‘ geben. Deswegen erklären Hauptmeier und Schmidt ausdrücklich:

„Unser Begriff ‚empirisch‘ ist […] nicht an die Ermittlung ‚objektiver Daten‘ gebunden. ‚Empirisch‘ bezeichnet vielmehr einen Handlungstyp im Wissenschaftssystem, der systematische, theorienbezogene und explizite Verfahren zur Gewinnung […] solcher Aussagen über Problembereiche […] umfaßt, die mit unserer Erfahrung (nicht mit ‚der Wirklichkeit‘) übereinstimmen und intersubjektiv nachprüfbar sind. Nicht menschenunmögliche ‚Objektivität‘ und ‚Wahrheit‘ sind […] die empiriesichernden Kategorien in unserer Empirischen Literaturwissenschaft, sondern Explizitheit, Intersubjektivität und Systematizität.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 176f.

Die Methoden der Empirischen Literaturwissenschaft wurden zum großen Teil aus der Empirischen Sozialforschung übernommen (vgl. unten 2.4.). Wegen dieser empirischen Methoden betrachtet sich die Empirische Literaturwissenschaft durch ihre Arbeit auf dem Feld als eine Alternative zur „einsame[n] Individualforschung“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 5).

Mit der Hochschätzung des Wertes „Anwendbarkeit“ bekennen sich die Autoren der Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft auch dazu, nicht nur die wissenschaftliche, sondern ebenso die übrige gesellschaftliche Kommunikation nach dem Ideal des herrschaftsfreien Diskurses verändern zu wollen:

„Zu den gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen der Empirischen Literaturwissenschaft gehört es, soziale Interaktionen mehr und mehr als [für] partnerschaftliche und gegenseitige […] Kritik offene Handlungsweisen zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, müssen sich Aktanten als gleichberechtigte Handlungspartner ansehen lernen, die sich gegenseitig rationale Argumentation zutrauen und zumuten.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 182

Während die Werte, Theorien und Methoden der Empirischen Literaturwissenschaft auf einen solchen hierarchiefreien Diskurs abzielen, weist die klassische, nach Meinung der Autoren auf die „richtige[r] Ermittlung des wahren Textsinns“ abzielende Hermeneutik in eine gänzlich andere Richtung. Denn:

„[H]inter jeder Praxis der Interpretation muß u.E. die stillschweigende Annahme stehen, daß literarische Texte nicht für sich selber sprechen können und einen Dolmetscher brauchen, der den Lesern, die (aus welchen Gründen auch immer) über Verständnisschwierigkeiten klagen, ein ‚richtiges‘ Verständnis ermöglicht. Dieser Dolmetscher ist der literaturwissenschaftliche Textdeuter (oder Hermeneut), der durch geschicktes Zusammentragen der Ergebnisse verschiedener Approaches das ‚richtige Textverständnis‘ eröffnet.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 123

Gibt es nun keine Interpretationen im Sinne einer „Ermittlung der ‚richtigen Textauffassung‘“ mehr, so bleiben nach Hauptmeier und Schmidt noch die Möglichkeiten, den Begriff der Interpretation entweder „als produktives und konstruktives Verfahren“ oder als „empirischen Nachweis der Polyvalenz und Polyinterpretabilität literarischer Texte“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 126) neu zu fassen. Beide Verfahrensweisen enthalten dabei wichtige Aspekte des empirisch-literaturwissenschaftlichen Verständnisses von „Interpretation“. Von Stanley Fish übernehmen Hauptmeier und Schmidt die Einsicht, dass „Interpretationen (was immer das auch heißen mag) zum Beispiel eines Gedichts dieses Gedicht allererst erzeugen, und zwar durch die blickregulierenden literaturtheoretischen, semantischen und literaturwissenschaftlichen Erwartungen, die man als Interpret voraussetzt“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 126f.). Daher gilt:

„Im Lichte einer Interpretationshypothese erscheinen also erst bestimmte Textmerkmale: Eine Textanalyse kann darum keine Begründung für die Richtigkeit bestimmter Interpretationshypothesen liefern; sie ist vielmehr selber Datenaufbereitung im Lichte und gesteuert von solchen Interpretationshypothesen.“

Hauptmeier / Schmidt 1985, 129

Insofern können Interpretationen auch niemals als „wissenschaftliche Beweise“, sondern allenfalls „als sozial erfolgreiche Auseinandersetzungen mit literarischen Texten“ betrachtet werden (Hauptmeier / Schmidt 1985, 129 mit Verweis auf Steinmetz [1983], Hervorhebung DD). Die Relativität der Interpretation, die darin zum Ausdruck komme, sei aber kein Mangel, sondern ermögliche zuallererst die Freiheit von Interpretationen, in denen „sich der Interpret mit jeder Interpretation riskiert, wenn sie das Engagement und die klare Stellungnahme des Interpreten widerspiegeln“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 129).

Wie in den Sozialwissenschaften, so ist auch in der empirisch arbeitenden Literaturwissenschaft zwischen qualitativen und quantitativen Studien zu unterscheiden:

- Qualitative Studien arbeiten z.B. mit Intensivinterviews wie Leitfadeninterviews, der Laut-Denken-Methode (s.u.), mit Fragebögen oder mit der Beobachtung von Gruppengesprächen.

- Quantitative Studien arbeiten vor allem mit standardisierten Fragebögen (vgl. z.B. Heuermann / Hühn / Röttger 1982). Streben quantitative Untersuchungen repräsentative Ergebnisse an, so müssen sie hohen Anforderungen genügen, zu denen die Untersuchung von Einflussgrößen in der Rezeptionssituation, der Nachweis der Wiederholbarkeit, ein Signifikanztest und der Vergleich mit einer Kontrollgruppe gehören.

- Mixed-Methods-Studien versuchen die Vorteile qualitativer und quantitativer Methoden zu kombinieren (vgl. z.B. Hassan / Lehmeier 2022, 8).

Zwischen dem oben dargestellten Ansatz der Empirischen Literaturwissenschaft lassen sich Verbindungslinien zur Empirischen Bibelwissenschaft allgemein ziehen:

2.5.1. Theoretizität

Mit der Kategorie der Theoretizität (Werte, Erkenntnis- und Wissenschaftsbegriff, Explizitheit der Theorien und Methoden, Intersubjektivität, Systematizität) beschreiben Hauptmeier / Schmidt (1985) grundlegende Anforderungen an Wissenschaft. Insofern ist nicht nur die Empirische Bibelwissenschaft, sondern jede Form von wissenschaftlicher Exegese, diesen Kategorien verpflichtet – im Unterschied z.B. zu einer Lektüre, die persönlichen, etwa religiösen Zwecken dient. Explizit gemacht werden Theorien und Methoden der Bibelwissenschaft etwa in methodischen Einführungen, die vor allem für Studierende verfasst wurden (z.B. Hieke / Schöning 2017; Utzschneider / Nitsche 2014; Becker 2015; Egger / Wick 2013; Finnern / Rüggemeier 2016; Kaiser 2022). Auf einer Metaebene befassen sich mit der Theoretizität jene Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler, die an einer „Theorie der Exegese“ (Utzschneider / Blum 2006) bzw. „Exegetik“ arbeiten (Blum 2015; Krause / Weingart 2021, 4) – mit dem Ziel, die impliziten Axiome der biblischen Exegese offenzulegen und zu reflektieren.

2.5.2. Werte

Nicht nur in der Bibelwissenschaft, sondern in der theologischen Wissenschaft überhaupt, sehen viele darin einen wichtigen Wert, dass die Lehre und Forschung an den Universitäten letztlich der Kirche dienen soll (vgl. schon Barth 1932, 1; Tillich 1956, 9). Für die Bibelwissenschaft würde eine Ausrichtung auf die Kirche bzw. die gemeindliche und religionspädagogische Arbeit z.B. bedeuten, dass Exegesen für die Vorbereitung auf den Unterricht oder die Predigt relevant und hilfreich sein sollen. Doch gleichzeitig darf ein weiterer Wert nicht übergangen werden: die Freiheit der Forschung und Lehre auch gegenüber Interessen der Kirche als Organisation.

Die Anwendbarkeit der empirischen Forschung auf die Praxis in Schule und Gemeinde ist insbesondere für Praktische Theologinnen und Theologen ein hoher Wert, die sich erfahrungsbezogen mit Bibellektüren befassen (z.B. Schramm 2014a, 38). Durch die Empirische Bibelwissenschaft wird die „Praxis als Ort theologiegenerativer Bibelrezeption“ (Haslinger 2006) sichtbar und die Alltagsexegese aufgewertet, was als ein Abbau von Hierarchien und Demokratisierung der Bibelexegese gewertet werden kann.

2.5.3. Erkenntnis- und Wissenschaftsbegriff

Wie die Empirische Literaturwissenschaft, so arbeitet auch die Empirische Bibelwissenschaft als Teil der theologischen Wissenschaft letztlich mit einem konstruktivistischen Erkenntnisbegriff. Dies wird dort am deutlichsten, wo empirisch arbeitende Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler den Textsinn als jeweilige Konstruktion der Leserin bzw. des Lesers bestimmen – im Unterschied zu Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftlern, die davon ausgehen, dass es einen Textsinn zu rekonstruieren gilt, der etwa in der ursprünglichen Kommunikationssituation liegt.

2.5.4. Forschungsobjekt

Während für die meisten Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler das Forschungsobjekt fraglos (allein) der biblische Text ist, erforschen die empirisch arbeitenden Praktischen Theologen und / oder Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler nicht (nur) den Bibeltext, sondern zumindest auch die Lektüre der Rezipientinnen und Rezipienten, die dadurch letztlich die Forschungsobjekte sind. Damit trägt eine Empirische Bibelwissenschaft wie die Empirische Literaturwissenschaft starke Züge einer Sozialwissenschaft. Zu diskutieren wäre die Frage, ob damit die Empirische Bibelwissenschaft in den Bereich der Praktischen Theologie gehört oder der Bibelwissenschaft zuzuordnen ist, wie es der hier vorgeschlagene Begriff „Empirische Bibelwissenschaft“ nahelegt. Die Zuordnung hängt letztlich vom Verständnis der Bibelwissenschaft ab: Wer die Bibelwissenschaft ausschließlich als Textwissenschaft begreift, dürfte die Empirische Bibelwissenschaft eher der Praktischen Theologie zuordnen. Wer jedoch davon überzeugt ist, dass die Erforschung der Rezeption der biblischen Texte ein möglicher oder gar notwendiger Teil der biblischen Exegese ist, ordnet die Empirische Bibelwissenschaft in die Bibelwissenschaft ein, wie es dieser Artikel tut.

2.5.5. Ästhetik-Konvention

Die meisten Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler beurteilen auch biblische Texte nicht (nur) danach, ob sie nach modernem Verständnis historisch wahr sind, sondern arbeiten mindestens auch heraus, was an den Bibeltexten möglicherweise poetisch, vor allem aber theologisch bzw. für die Religiosität von Menschen und Gruppen wichtig gewesen sein könnte bzw. bleibend wichtig ist. Insofern können für Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler wie für andere Bibelrezipientinnen und Bibelrezipienten auch fiktionale Anteile von Bibeltexten theologisch oder religiös bzw. ‚geistlich‘ bedeutsam sein.

2.5.6. Polyvalenz-Konvention

Auch viele Theologinnen und Theologen sind davon überzeugt, dass die biblischen Texte als polyvalent betrachtet werden können, weil ihnen mehr als eine legitime Deutungsmöglichkeit, mehr als ein Textsinn zuzuordnen sind (vgl. z.B. Blum 1984, 505f.; Körtner 1994, 86; Dieckmann 2003a, 117ff.). Angesichts der Tatsache, dass die biblischen Texte als kanonische Texte eine bleibende orientierende Funktion in der kirchlichen Interpretationsgemeinschaft haben, kommt dieser Polyvalenz-Konvention eine besondere Bedeutung zu: Denn weil die kanonischen, biblischen Texte nicht verändert, nicht auf neue Lebenskontexte hin angepasst werden, kann es für kirchliche bzw. religiöse Interpretationsgemeinschaften notwendig sein, diesen Texten in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen zuzuschreiben, damit die gleichbleibenden Texte immer wieder als relevant erfahren werden können.

Die Polyvalenz-Konvention der Empirischen Literaturwissenschaft (Hauptmeier / Schmidt 1985, 18, s.o.) lässt sich daher auch auf die theologische Beschäftigung mit der Bibel übertragen und folgendermaßen reformulieren: Bibellesende haben die Freiheit, die biblischen Texte so zu behandeln, wie es für ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Intentionen und Motivationen optimal ist. Dabei stoßen sie u.U. auf Widerspruch von anderen Bibellesenden, die andere Bedürfnisse, Kenntnisse, Fähigkeiten, Intentionen und Motivationen haben und die Texte daher anders lesen.

In der universitären oder kirchlichen Praxis wird von fortgeschrittenen bzw. professionellen Bibellesenden (wie Lehrerinnen und Lehrern, Pfarrerinnen und Pfarrern, Prädikantinnen und Prädikanten) erwartet, dass sie ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten, Intentionen und Motivationen klären und reflektieren, ihre Deutungen mit den Interpretationen anderer Bibelrezipientinnen und Bibelrezipienten ins Gespräch bringen und durch eine theoretisch fundierte wie methodisch kontrollierte Exegese ergänzen.

Nach der Polyvalenz-Konvention kann es als Ziel der persönlichen Bibellektüre bestimmt werden, eine Lesart zu entwickeln, die für die jeweiligen Rezipientinnen und Rezipienten selbst relevant ist. Als Ziel einer professionellen Bibellektüre (z.B. in einer Predigt, in der Seelsorge oder in der Pädagogik) kann bestimmt werden, eine Lesart zu entwickeln, die für die jeweilige Zielgruppe relevant ist, etwa für die Predigthörenden, für Menschen, die Beistand, Trost oder Orientierung suchen, oder für Lernende in Schule und Gemeinde.

Der Polyvalenz-Konvention steht in weiten Bereichen besonders der christlichen Bibelwissenschaft eine implizite Monovalenz-Konvention entgegen, die von den folgenden Axiomen auszugehen scheint: (1) Die biblischen Autorinnen und Autoren selbst haben ihre Texte nicht polyvalent konzipiert, sondern in ihnen eine Bedeutung, einen Sinn gesehen. (2) Diese Bedeutung ist für ein angemessenes Verständnis auch heute noch wichtig. (3) Diese Bedeutung ist prinzipiell heute noch rekonstruierbar, weil die modernen Exegetinnen und Exegeten über hinreichendes Wissen zum Verständnis des Textes verfügen. Z.T. wird dabei davon ausgegangen: Der eine Sinn des jeweiligen Textes lässt sich (z.B. in Gen 15,6

2.5.7. Hermeneutik und Empirie

Bei Hauptmeier / Schmidt (1985) lassen sich verschiedene Verständnisweisen von „Hermeneutik“ unterscheiden, die jeweils unterschiedlich zur Empirie ins Verhältnis zu setzen sind.

Zum einen beschreiben Hauptmeier / Schmidt (1985) Hermeneutik als „allgemeine Verstehenslehre“, als „ontologische Frage nach der Möglichkeit von Verstehen“ sowie als „Auslegung des menschlichen Daseins“ (Hauptmeier / Schmidt 1985, 201; Hervorhebung DD). Eine solche Hermeneutik im allgemeinen Sinn, wie sie in der Theologie, in der Philosophie, aber auch in anderen Wissenschaften und Weltzugängen zu finden ist, liegt gegenüber der Empirie auf einer Meta-Ebene und ermöglicht die Reflexion auch der empirischen Arbeitsweisen.

Zum anderen benennen Hauptmeier / Schmidt ein Verständnis von Hermeneutik „als Organon, d.h. als ein normatives Regelsystem zur Textauslegung mit dem Ziel, den dogmatisch gesetzten, Wahrheit beanspruchenden Sinn von Texten zu erfassen“ (ebd.; Hervorhebung DD). Als Beispiele dafür nennen Hauptmeier / Schmidt die juristische und eben die theologische Hermeneutik (ebd.). Bei diesem Verständnis von theologischer Hermeneutik haben Hauptmeier / Schmidt offenbar singularisierende (vgl. Marquard 1981, 129) und mit der Monovalenz-Konvention (s.o. 2.5.6.) arbeitende hermeneutische Ansätze vor Augen. Eine theologische Hermeneutik bzw. hermeneutische Theologie, die sich gerade als Reflexion des Verstehens bzw. der Auslegung des menschlichen Daseins versteht (vgl. z.B. Körtner 2006, 13f.; Zimmermann 2008, 9), wird von diesem Verständnis ebenso wenig erfasst wie exegetische Hermeneutiken, die von der Polyvalenz biblischer Texte ausgehen (vgl. oben 2.5.6.).

Mit Hilfe des Ansatzes von Hauptmeier / Schmidt (1985) kann eine Empirische Bibelwissenschaft zwischen den üblichen rein hermeneutischen, d.h. subjektiv-interpretierenden Verfahren und den relativ neuen empirischen Verfahren unterscheiden. Die bei Hauptmeier / Schmidt zu erkennende Abwertung hermeneutischer Ansätze (Hauptmeier / Schmidt 1985, 201; vgl. auch 2.3.) muss jedoch nicht übernommen werden. Vielmehr können sich Hermeneutik und Empirie in einer Empirischen Bibelwissenschaft ergänzen: Die empirische Forschung kann das Blickfeld der Hermeneutikerinnen und Hermeneutiker erweitern, indem sie ihnen mehr Informationen über die Rezeption von Texten zur Verfügung stellt, als diese aus sich selbst heraus und durch ihre akademischen Kolleginnen und Kollegen gewinnen. Die Hermeneutik hingegen vermag den Empirikerinnen und Empirikern Begriffe und Kategorien zur Verfügung zu stellen, mit denen diese die Voraussetzungen und Begrenztheiten auch ihrer eigenen Verständnisbildung reflektieren können.

Die ersten empirischen Studien zur Bibellektüre sind seit den 1990er Jahren vor allem im Bereich der Religionspädagogik bzw. Praktischen Theologie entstanden (vgl. z.B. Bucher 1990; Hermans 1990; Arzt 1995, 1996, 1999a, 1999b; Orth / Hanisch 1998; Blum 1997; Mendl 1997; Bee-Schroedter 1998; Büttner 1998; Mendl 2000; Pfeifer 2002; Ernst 2004; Roose / Büttner 2004; Fricke 2005; Theis 2005; Schüepp 2006; Hanisch 2007; Ebner / Gabriel 2008; Renner 2013; Reuschlein 2013; Troi-Boeck 2014; Reiß 2015; Spiering-Schomborg 2017; Gennerich / Zimmermann 2020; Hassan / Lehmeier 2022).

Studien mit einem stärkeren Bezug zur biblischen Exegese wurden ab der letzten Jahrhundertwende veröffentlicht (Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a, 2012b; Schramm 2008; Strube 2009; Malmes 2009; Bamberger 2010; Stegemann 2011; Bennema 2021).

Der deutliche Schwerpunkt auf religionspädagogischen empirischen Studien lässt sich dadurch erklären, dass sowohl in der nicht-theologischen Bildungsforschung (als wichtiger Bezugswissenschaft der Religionspädagogik) als auch in der Praktischen Theologie ein empirical turn zu beobachten ist, der sich z.B. in der Erforschung von Rezeptions- oder Kommunikationsprozessen zeigt.

Dass es in der Bibelwissenschaft zurzeit noch wenige Arbeiten gibt, die empirische Rezeptionsstudien einbeziehen, dürfte damit zusammenhängen, dass die meisten Exegetinnen und Exegeten allein bzw. vor allem den biblischen Text als Forschungsgegenstand betrachten, der mit den gängigen historisch-exegetischen oder mit literaturwissenschaftlich-strukturalistischen Methoden hinreichend erforscht werden kann: Die Bibelwissenschaft begreift sich überwiegend „nicht als ein erfahrungsbezogenes Fach, das durch erfahrungsbezogene empirische Forschungen sinnvoll ergänzt und bereichert werden könnte – oder aus erkenntnistheoretischen Gründen gar müsste“ (Strube 2009, 34). Demgegenüber macht die Empirische Bibelwissenschaft deutlich, dass auch die allein auf den Text bezogenen Arbeiten Ergebnisse von Rezeptionen sind, die wissenschaftlich erforscht werden sollten.

In den bisherigen empirischen Arbeiten mit religionspädagogischem und / oder exegetischem Schwerpunkt wurden überwiegend Lektüren bzw. Leseprozesse zum Forschungsgegenstand, die außerhalb der universitären Arbeit entstanden sind und von den Forscherinnen und Forschern unterschiedlich benannt wurden – als „Laienexegese“ (Roose / Büttner 2004), „Laien-Bibellektüre“ (Strube 2006), „Alltags(bibel)lektüre“ (Strube 2009, 21), „populäre Bibellektüre“ (Hunning 2005), „Alltagsexegese“ (Schramm 2008) oder „nicht-wissenschaftliche Leseakte“ (Kügler 2001, 110).

Wissenschaftliche bzw. universitäre Exegesen kommen bei Dieckmann, Strube und Roose / Büttner in den Blick. Dieckmann (2003b) stellt Rezeptionen von Schülerinnen und Schülern sowie anderen Lesenden aus dem nicht-wissenschaftlichen Bereich mit denen aus dem wissenschaftlichen Bereich nebeneinander und macht so deutlich, dass hinter Deutungen aus beiden Bereichen z.T. dieselben Operationen stehen wie z.B. die Bewertung des Handelns von Erzählfiguren. Strube (2009) untersucht wissenschaftlich-exegetische Literatur mit denselben Methoden wie nicht-wissenschaftliche Alltagslektüren und arbeitet Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus. Dabei stellt sie bei Alltagslektüren etwa fest, dass „mehrere InterviewpartnerInnen klassische historisch-kritische Methoden [neu erfinden] wie etwa die Frage nach dem historischen Kern, die diachrone Rekonstruktion der Textentstehungsgeschichte […] sowie die Gattungskritik“ (Strube 2008a, 14).

Den Gegenstand dieser erforschten Rezeptionen nennen viele Forscherinnen und Forscher schlicht „Text“. Ähnlich wie die Empirische Literaturwissenschaft, die im Rahmen des konstruktivistischen Modells von der „Kommunikatbasis“ spricht, weil der „Text“ im Grunde schon eine Deutungsleistung der Rezipientinnen und Rezipienten ist, so sprechen manche empirisch arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der „Textgrundlage“ (z.B. Roose / Büttner 2004, 59) oder – wie in diesem Artikel – von der „Textvorlage“ (Schramm 2014a, 11.13 u.ö.).

Als Textvorlage wird z.T. ein bestimmter Ausschnitt aus einem biblischen Buch gewählt (Arzt 1999b; Mendl 2000; Dieckmann 2003b; Malmes 2009; Strube 2009; Bamberger 2010; Renner 2013; Stegeman 2011, 2012, 2013, 2014); z.T. werden Rezeptionen zu verschiedenen Textvorlagen untersucht (z.B. Arzt 1995, 1996, 1999a, 1999b; Mendl 1997, Pfeifer 2002; Schüepp 2006; Schramm 2008; Village 2007, 2010).

Der geringere Teil der empirischen Arbeiten zu einzelnen Texten erforscht Rezeptionen von alttestamentlichen Textvorlagen (Arzt 1990; Mendl 2000; Malmes 2009; Bamberger 2010; Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a; Renner 2013), der größere Teil Rezeptionen von neutestamentlichen Textvorlagen (z.B. Pfeifer 2002; Theis 2005; Roose / Büttner 2004; Ebner / Gabriel 2008; Troi-Boeck 2013, weitere im Folgenden). Ein Schwerpunkt innerhalb der Erforschung von Lektüren neutestamentlicher Texte liegt hier auf religionspädagogischen Untersuchungen zur Rezeption von Gleichnissen (Bucher 1990; Büttner 1998; Hermans 1990) und Wundererzählungen (Bee-Schrödter 1998; Blum 1997; Hanisch 2007; Reiß 2015), einige Studien befassen sich mit dem Verstehen von Metaphern (Pfeifer 2002; Reuschlein 2013).

Andere Projekte untersuchen nicht die Rezeption einzelner Textvorlagen, sondern beziehen sich etwa auf das Bibelkonzept von Schülerinnen und Schülern (Goldmann 1964; Tamminen 1993), auf die Bedeutung der Bibel für Schülerinnen und Schüler (Bröking-Bortfeld 1984; Berg 1989), auf Lieblingsgeschichten von Grundschülerinnen und Grundschülern (Hanisch / Bucher 2002), auf die Frage, warum bestimmte Geschichten erinnert werden (Kammeyer / Büttner 2011), auf die Rezeption mehrerer biblischen Texte bzw. den Gebrauch der gesamten Bibel (Daiber / Lukatis / Schloz / Volz 1982; Daiber / Lukatis 1991; Greiner 2003; Faix / Künkler 2018 / 2019; Gennerich / Zimmermann 2020; Deeg 2022) bzw. auf Bibelbücher als die Artefakte gedruckter Bibeln (Beckmayer 2018).

Die wichtigsten zusätzlichen Bezugswissenschaften für die oben genannten empirischen Arbeiten aus der Praktischen Theologie / Religionspädagogik bzw. Bibelwissenschaft, sind

- die empirische Literaturwissenschaft einschließlich der kognitiven Sprach- / Textverarbeitungsforschung (Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a, 2012b; Malmes 2009; Roose / Büttner 2004; Bamberger 2010; eine weitere Bezugswissenschaft könnte die kognitive Narratologie sein, vgl. Zerweck; Rüggemeier 2017; 2021a, 2021b),

- die empirische Sozialwissenschaft (Arzt 1995, 1996, 2000; Blum 1997; Schramm 2008; Schüepp 2006; 2014; Strube 2009) und

- die Psychologie, genauer die Religionspsychologie (Religionssoziologie) bzw. Entwicklungspsychologie (Bucher 1987, 1990; Hermans 1990; Bee-Schroedter 1998; Büttner 1998, 2002), die Persönlichkeitspsychologie (Village 2005, 2007, 2010) oder die Sozialpsychologie bzw. Kulturanthropologie (Stegeman 2011, 2012, 2013, 2014).

Die Datenerhebung geschieht – abhängig vom jeweiligen Untersuchungsplan – entweder mündlich, und zwar

- a) mit Einzelpersonen durch halbstandardisierte, problemzentrierte oder offene, qualitative, fokussierte Leitfaden- bzw. Intensivinterviews, meist mit Einspielung einer Textvorlage (Bucher 1987; Blum 1997; Bee-Schroedter 1998; Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a, 2012b; Schuepp 2006, 2014; Strube 2009; Bamberger 2010) bzw.

- b) mit Gruppen: Gruppendiskussionsverfahren mit Text als Impuls (Mendl 1997; Roose / Büttner 2004; Schramm 2008; Stegeman 2011, 2012, 2013, 2014; Deurer 2013, 2018, 2019, 2022)

oder schriftlich, z.B. durch Nacherzählungen (z.B. Arzt 1999b) und Fragebögen (Arzt 1999b; Village 2010; Malmes 2009).

Ein Beispiel für eine mündliche Datenerhebung bei Einzelpersonen ist die Methode des „Lauten Denkens“, mit der Dieckmann zunächst 1998 bis 1999 bei Untersuchungen von Rezeptionen zur sog. Geschichte von der Gefährdung der Ahnfrau in Gen 12,10-20

- Vorbereitung der Textvorlage. Zunächst wurde die ausgewählte Textvorlage ca. zehn Rezipientinnen und Rezipienten mit der Bitte vorlegt, sie zu lesen und durch waagerechte Striche in Sinnabschnitte einzuteilen. Danach wurde die Textvorlage nach den mehrheitlich gewählten Abschnitten in lesefreundlicher Schriftgröße auf Karten gedruckt.

- Qualitative Interviews. Danach erhielten die ausgewählten Interviewpartnerinnen und Interviewpartner Karten mit jeweils einem Abschnitt und wurden vom Interviewer oder der Interviewerin gebeten, den Text laut oder leise zu lesen, um anschließend unmittelbar zu äußern, was ihnen dazu einfiel („Lautes Denken“, vgl. Trabasso / Suh 1996). Falls nötig, wurden sie vom Interviewer oder der Interviewerin zum Sprechen ermutigt, allerdings nie inhaltlich in eine bestimmte Richtung gelenkt. Die Äußerungen der Befragten wurden akustisch aufgezeichnet. Dazu wurden die wichtigsten soziodemografischen Angaben mit einem Fragebogen erhoben. Auf diesem Fragebogen notierten die Interviewten ein Pseudonym und erklären ihr Einverständnis, dass das transkribierte Interview unter diesem Alias veröffentlicht wird.

- Transkription. Diese Interviews wurden durch den Interviewer bzw. die Interviewerin verschriftlicht, vorzugsweise nach den Standards der halb-interpretativen Arbeits-Transkription HIAT (Ehlich / Rehbein 1976). Dieser Standard sieht vor, nonverbale Informationen (z.B.: „die Interviewte lacht“) zu ergänzen. Das HIAT-Verfahren stellt die individuelle Redeweise (Dialekt, Umgangssprache) und Versprecher ebenso dar wie Redepausen, die durch Punkte dargestellt werden (. für eine Pause von einer Sekunde; .. für eine Pause von zwei Sekunden, … für eine Pause von 3 Sekunden usw.). Zehn Minuten eines Interviews benötigen etwa 70 Arbeitsminuten Transkription.

In einem weiteren Projekt hat Dieckmann 35 Interviews zu Pred 1, Pred 2 und Pred 3 ebenfalls nach der Methode durchgeführt und nach dem HIAT-Verfahren transkribiert. Die gesamten Interviews und Beitexte wurden für Zweitauswertungen veröffentlicht (Dieckmann 2012b). Zwei Beispiele werden hier wiedergegeben. So äußert ein Rezipient etwa zu dem bekannten Text in Pred 3,1-8

(5) Hm, das erinnert mich an. oder dis [räuspert sich] ich muss ja äh ähm an Trennung denken, also das ähm ähm getrennt wird zwischen zwischen verschiedenen Polaritäten .. bestimmte Wertigkeiten ähm. von’nander abgetrennt werden .. dass aber auch, ähm dass sozusagen dadurch die die äh eigene Lebenszeit strukturiert wird, durch das Machen von Unterschieden. und Bewertung von bestimmten Vorgängen (3) also. n Rhythmus und ein ähm Nacheinander.

Damit ist die gesamte Äußerung des Lesers zu Pred 3,1-8

Eine andere Rezipientin entwickelt eine deutlich ausführlichere Auslegung:

(12) Da kann man über jede einzelne Reihe kann man ’n ganzes Buch schreiben. (4) Und. wenn ich über alles nachdenke, über jeden über über jede einzelne Reihe nachdenke, dann bleibst du auf deinen ganzen andern Zetteln sitzen. .. [räuspert sich]. Es gibt „Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel.“ (5) [lacht] Das ist so schön, weil wir immer sagen: Wir haben keine Zeit. Die Zeit läuft. Die Zeit rennt. Ich hab neulich in einem Brief geschrieben „Wo ist nur die Zeit geblieben, wo sind die Jahre geblieben. Wer jagt sie nur so, unsere Zeit.“ In einem Geburtstagsbrief hab ich das geschrieben. (4) Es gibt wirklich für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt’s Zeit. Das stimmt. „Zeit zu gebären und Zeit zu sterben.“ Hier muss ich. mich reinlächeln. Dieses hab ich (3) vor zehn Jahren ungefähr meiner Frauenärztin gesagt.. „Das Kinderkriegen hatte seine Zeit. Jetzt ist was anderes dran.“ (5) Da guckte sie mich ganz groß an. .. Was kommt nach’m Kinderkriegen? Was kommt nach’m Gebären? Und da steht hier „Zeit zu sterben“ und das macht, (3) lässt das Lächeln doch er-. starren. (12) Wir bringen Kinder zur Welt, .. weil wir wissen,. oder nicht wissen,. oder es nicht wissen wollen oder nicht wahrhaben wollen oder nicht gleich wahrhaben wollen, dass wir sterben müssen, aber um uns selbst. doch in den Kindern zu erhalten.. „Zeit zu gebären“ das ist so schön. War ’ne wunderbare Zeit. „Zeit zu pflanzen, Zeit auszureißen.“ Frühjahr und Herbst. .. Wenn man nur das Einfache nimmt. Im Garten pflanzen. .. Dann wächst es auf, und Unkraut wächst mit, und dann wird’s Unkraut weggerissen und dann. ist es nachher fertig, dann sind die Bohnen reif und zum Schluss werden sie dann auch, wenn sie abgeerntet sind, ausgerissen. „Zeit zu töten und Zeit zu heilen.“ (10) Warum steht hier nicht Zeit-. naja, zum Ver- Zeit zu verletzen? „Zeit zu töten.“ Kann man den Tod noch heilen? (3) Wunden heilen, brauchen Zeit. (8) „Zeit einzureißen und Zeit zu bauen.“ Gehen meine Gedanken nach Ostpreußen oder Hinterpommern. Grad in Ostpreußen viel eingerissen, .. aber nicht wieder aufgebaut. (9) Aber manchmal müssen wir halt das wegreißen um Neues bauen zu können. .. Ja. „Zeit zu weinen und Zeit zu lachen.“ ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Es gehört beides so eng zusammen. (5) Ja. Wie wenige Dinge im Leben. (4) Wer nicht richtig weinen kann, glaub’ ich, der kann auch nicht richtig lachen. (3) Und ich sag’ immer, weinen reinigt die Seele. Weinen befreit. Und lachen mach froh. „Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen.“ .. Es gehört zusammen beides.. Weinen und lachen, trauern und tanzen. (5) Und der Ostpreuße nimmt beides zusammen. Er macht die Beerdigung zum Schluss zum Tanzfest. Wenn’s sein soll bei Siegfried Lenz in „So zärtlich war Suleyken“. „Zeit Steine zu werfen, Zeit Steine zu sammeln“ (11) weiß ich aus dem Zusammenhang nicht. Steine werfen, wegwerfen oder? Ich mein, Steine sammelt man vom Feld, damit das Korn gedeihen kann. Das ist ne harte Arbeit. gewesen, früher. (6) Man sammelt die Steine und schichtet sie zu Steinhaufen auf.. Steine werfen? Kann ich nichts mit anfangen. „Zeit sich zu Umarmen und Zeit,. das Umarmen zu meiden.“ (7) Das geht auch beides sehr gut zusammen. (5) Und wehe man verflacht diese beiden Sachen. .. Und verwässert sie. Wenn man jeden beliebigen umarmt und -. es muss ganz klar sein, wen man umarmt und wen man nicht umarmt. Wo- Wann es wofür Zeit ist. „Zeit zu suchen und Zeit verloren zu geben.“ (3) Ja, mocht’ man sich wirklich Zeit. .. Zeit nehmen, ja Zeit suchen, wo nehm’ ich die Zeit jetzt her, was lass’ ich sein und aber auch Dinge wo man sich drin (3) verausgabt hat und sagt, das war überflüssig.. Dann sagen, dass es vorbei ist. Aber ist verlorene Zeit. (4) „Zeit zu bewahren und Zeit, wegzuwerfen.“ .. Mhm. (5) Da fällt mir ganz schlicht einfach nur der Sammeltrieb ein. [lacht] Aufsammeln und dann irgendwann sagen, jetzt muss ich aber anfangen aufräumen und und und und wegwerfen. Und das kostet mehr Zeit als das Einsammeln.. „Zeit auseinander zu reißen und Zeit zusammenzunähen.“ (5) Das- ja. (8) In unsrer heutigen Zeit reißt man keine Kl- alten Kleider mehr auseinander und macht da neue von. Ich hab’. mit f- .. fünfzehn Jahren, fünfzehn Jahren mein erstes fertiges Kleid gekriegt. ..Vorher hat Mutter alles aufgetrennt, aus alten Sachen aufgetrennt und für mich dann neu genäht. Und das hat Zeit gekostet. .. „Zeit zu schweigen und Zeit Worte zu machen.“ (10) Wie heißt das, Schweigen ist Silber und Reden ist Gold, oder umgedreht. [lacht] Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ja, ist wichtig, dass- wichtig, sich das vor Augen zu halten,. und .. in Weisheit schweigen zu können, aber auch in Weisheit. wissen, .. wann es gilt zu reden. .. „Zeit zu lieben und Zeit zu hassen.“ (8) Zeit zu lieben ist schön. Zeit zu hassen, wenn wir verdrängen, wir hassen keinen.. Aber ich (3) weiß von einem Gespräch. von zwei Männern, wo einer zum andern sagt: „Du kannst aber glühend hassen.“ „Nee“ sagte der andere, „ich hasse nicht. Das ist nur meine Meinung.“ „Nee“ sagt der, „das ist schon Hass.“ (6) Es ist, (7) Hass ist ein scheußliches Wort und ist ’ne scheußliche Sache. (4) Müssen wir hassen? .. Brauchen wir Zeit zu hassen? Weiß ich nicht. ..„Zeit für den Krieg und Zeit für den Frieden.“ Brauchen wir Zeit für den Krieg? Brauchen wir nicht nur Frieden? (5) Wir brauchen keinen Krieg, aber wir leben in dieser Welt und es ist mehr Krieg auf dieser Welt jetzt, wie wie jemals irgendwann gewesen ist. [räuspert sich]. Und das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. .. Daher wollen wir,. muss, ja doch, muss man schon sehen, dass die Zeit für den Frieden mehr wird und die Zeit für den Krieg gering wird. (10) Diese ganze Zeitgeschichte spiegelt. das Leben wider. (7) Denn die Zeit umgibt uns.. Wir leben in der Zeit, wir leben mit der Zeit. (7) Und ich wünsch’ mir dass ich sie oft sinnvoller. ausbeute oder sinnvoller nutze. Aber auch Zeit haben, ebend die Zeit haben, auch. mal nichts zu tun, und dann merkt man erst, wie schön Faulsein ist. Und. es is’ [lacht] is’ ja gar keen Faulsein, das ist ja- bringt ja dann auch wieder ganz neue schöne Früchte.

Schramm (2008) ist bisher m.W. der einzige, der in einem groß angelegten Projekt nicht die individuelle Lektüre, sondern zwölf Gruppendiskussionen zu biblischen Texten (Mt 5,38-48

Sonja Strube dagegen untersucht die „Alltagsbibellektüre“ (Strube 2009, 23) wie Detlef Dieckmann mit Einzelinterviews. Sie verwendet dazu die Methode der qualitativen Leitfadeninterviews und stellt nach der Lektüre des ausgewählten Textes (Joh 11

- 1. Bitte lesen Sie sich den Text durch. Wenn Ihnen schon beim Lesen irgendwelche Gedanken, Ideen[,] Eindrücke, Gefühle auf der Zunge liegen, äußern Sie diese einfach spontan. Das darf ruhig auch zusammenhanglos sein, so als würden Sie mit sich selbst reden. Wenn es für Sie nicht hinderlich ist, können Sie den Text auch gerne laut oder halblaut lesen.

- 2. Was geht Ihnen jetzt (= nach dem Lesen) spontan durch den Kopf? Was fällt Ihnen spontan zum Text ein?

- 3. Unterstützende Fragen zum kognitiven Textverstehen: Was ist Ihnen am wichtigsten an diesem Text? Was sind die wichtigsten Aussagen des Textes? Gibt es eine Person / Figur, in die Sie sich besonders gut hineinversetzen können? Warum?

- 4. Unterstützende Fragen zum emotionalen Zugang: Löst die Erzählung bei Ihnen Gefühle aus? Erinnerungen? Sind beim Lesen Bilder vor Ihrem geistigen Auge entstanden? Gibt es etwas, das Ihnen an dieser Erzählung besonders gut gefällt? Gibt es etwas, das Ihnen gegen den Strich geht?

- 5. Unterstützende Frage zur Wirkung des Textes: Fühlen Sie sich vom Text persönlich angesprochen? Wie wirkt der Text auf Sie?

- 6. Unterstützende Fragen zum kognitiven Zugang über Nichtverstehen: Erscheint Ihnen an diesem Text etwas unklar oder fragwürdig? Was würden Sie gerne noch über den Text erfahren?

- 7. Würden Sie bitte in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen, was für Sie die wichtigste Aussage des Textes ist?

- 8. Reflektierende Frage zum Lese- und Verstehensprozess: Können Sie beschreiben, was in Ihnen beim Lesen vorgegangen ist und wie Sie beim Lesen vorgegangen sind, um den Text zu verstehen?

Die ersten beiden Fragen laden zu einem lauten Denken ähnlich der Methode von Trabasso / Suh (1996) ein, während die folgenden Fragen zur Exploration der eigenen Lektüre und zur weiteren Textverarbeitung anleiten.

Die bisherigen empirischen Arbeiten zu Bibellektüren wenden z.T. sehr unterschiedliche Methoden zur Deutung der Daten an, die auf die in 3.3. genannten Weisen aufgenommen und dokumentiert wurden. Nicht selten werden eigenen Verfahren entwickelt, z.B. im Rahmen einer grounded theory. Gleichwohl zeichnen sich Gemeinsamkeiten ab, die im Folgenden zusammengestellt werden sollen. Die Leitfrage für eine überwiegend qualitativ-heuristische Deutung der Äußerungen könnte sein: Was ‚tun‘ die Lesenden jeweils?

- 1. Auf welche Elemente der Textvorlage beziehen sich die Äußerungen der Lesenden? Erscheinen die Bezüge einfach oder mehrfach? Wie ausführlich sind die Bezüge? In welcher Reihenfolge beziehen sich Äußerungen auf Elemente der Textvorlage? Auf welche Elemente beziehen sie sich nicht?

- 2. Wie gehen die Lesenden mit den Elementen der Textvorlage um? Machen die Lesenden sich Textvorlagen z.B. durch Elaborationen verständlich oder sichern sich die Lesenden den Inhalt der Textvorlage durch diese? Wie übersetzen sie die Textvorlage ggf. für sich? Machen sie formale Beobachtungen zum Text? Vgl. z.B. Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a, 2012b; Schramm 2008, 75-117; Roose / Büttner 2004, 59.

- 3. Welches Textwissen tragen die Lesenden ggf. ein? Wird Textwissen aus der Textvorlage selbst von einer Stelle auf die andere übertragen (Intratextualität im engeren Sinne)? Wird Textwissen aus dem Kontext der Textvorlage, etwa demselben biblischen Buch eingetragen (Intratextualität im weiteren Sinne)? Wird Textwissen aus anderen biblischen Büchern, aus dem anderen Kanonteil oder aus außerbiblischen Texten eingetragen (Intertextualität)?

- 4. Welches Weltwissen tragen die Lesenden ggf. ein? Woher stammt dieses Weltwissen bzw. woher stammen die Annahmen mutmaßlich? Vgl. z.B. Dieckmann 2003a, 2003b, 2012a, 2012b; Schramm 2008, 75-117; Roose / Büttner 2004, 59. Führen sie in der Textvorlage nicht genannte Begriffe als Interpretamente ein (wie z.B. ‚Sünde‘, ‚Gnade‘)?

- 5. Welche Einstellungen gegenüber der Textvorlage bzw. Elementen der Textwelt wie z.B. Erzählfiguren lässt sich den Lesenden zuschreiben? Formulieren sie kognitive oder emotionale Irritationen? Identifizieren sich Lesende mit Erzählfiguren oder der Erzählstimme? Haben sie z.B. Mitleid? Projizieren sie Gefühle auf Figuren, die Erzählstimme oder die implizite Autorschaft? Formulieren sie Einstellungen gegenüber der Textvorlage, der impliziten Autorschaft, der Erzählstimme oder dem Reden und Handeln der Erzählfiguren? Bewerten, kritisieren sie? Entwerfen sie Alternativen?

- 6. Welche weiteren Operationen führen die Lesenden durch? Füllen sie Leerstellen? Stellen sie Vermutungen an?

- 7. Welche Methoden wenden die Lesenden bei der Lektüre an? Woher stammen diese Methoden? Sind es z.B. Methoden, die die Lesenden in der Schule, in der Gemeinde oder an der Universität kennen gelernt haben, z.B. klassische Methoden der historisch-kritischen Exegese, strukturalistisch-literaturwissenschaftliche oder narratologische Methoden? Oder entwickeln Lesende ad hoc eigene Methoden?

- 8. Welche Verbindungen zur eigenen Lebenswelt ziehen die Lesenden ggf.? Deuten sie Elemente der Textvorlage mit eigenen Erfahrungen oder umgekehrt? Lassen sich Bezüge zwischen dem Umgang der Rezipierenden mit der Textvorlage und erhobenen soziodemographischen Daten ziehen? Gibt es z.B. eine Verbindung zum Geschlecht der Lesenden (vgl. Arzt 1999a; 1999b, 97-110; Bamberger 2010, 66-69; Gennerich / Zimmermann 2020, 34-44; Philipp 2011)?

- 9. Welche Inhalte sind in den Äußerungen der Lesenden feststellbar? Diese Frage kann durch eine qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Schüepp 2006; ähnlich Dieckmann 2003a, 2003b; 2012a; Malmes 2009) oder durch eine stark strukturierte Inhaltsanalyse z.B. nach Mayring (Arzt 1999b) bearbeitet werden.

- 10. Bilden die Lesenden ein kohärentes Verständnis? Lassen sich die Äußerungen als ein Versuch der Lesenden deuten, ein kohärentes Verständnis zu bilden? Ist dieser Versuch für die Lesenden subjektiv erfolgreich? Was von dem, wonach unter 1. bis 9. gefragt wird, scheint besonders wichtig zur Bildung eines subjektiv kohärenten Verständnisses zu sein? Lassen sich Strategien, also Sets von Operationen oder Methoden beschreiben, die zur Verständnisbildung beitragen (vgl. z.B. Schramm 2008; Roose / Büttner 2004, 59)?

All diese Fragen können grundsätzlich gleichermaßen auf die Lektüren von Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftlern oder von Rezipierenden angewendet werden, die nicht Theologie studiert haben.

Eigene Fragestellungen ergeben sich bei einer entwicklungspsychologischen Deutung (vgl. Bucher 1987, 1990; Hermans 1990; Bee-Schroedter 1998; Büttner 1998, 2002; ähnlich Village 2005) oder einem vor allem quantitativen Verfahren (vgl. Blum 1997).

Exemplarisch für die Empirische Bibelwissenschaft werden die Ergebnisse der drei Ansätze von Dieckmann (vgl. 3.3.1), Schramm (vgl. 3.3.2.) und Strube (3.3.3.) dargestellt

Auf welche Operationen der Lesenden lassen die transkribierten Interviews nach der Methode des Lauten Denkens schließen? Diese Frage hat Dieckmann (2003b) für eine Pilotstudie zu Lektüren von Gen 12,10-20

- Die Rezipientinnen und Rezipienten machen sich die Textteile durch Elaborationen verständlich, sichern sie im Gedächtnis und entwickeln Deutungen, indem sie Interpretamente einführen („Abraham flieht“, er begeht eine „Sünde“, es mangelt ihm an „Glauben“, Abraham „überredet“ Sara, nimmt schließlich einen „Tausch“ vor und „verkauft“ sie, Sara ist der „Augapfel Gottes“, die Schläge sind eine „Strafe“, Gott „erwählt“ Abraham) und indem sie Textwissen (aus Gen 12,10-20

), Kontextwissen (z.B. Gen 12,1ff. ) und Weltwissen („der Pharao hat einen Harem“) heranziehen.

- Die Lesenden lassen sich offenbar in das erzählte Geschehen involvieren und identifizieren sich mit Erzählfiguren (sie haben Verständnis für Abrahams Ausreise, wechseln in dessen Innensicht oder gehen davon aus, dass sie sich ähnlich verhalten hätten), projizieren ihre Emotionen auf die Akteure (Abraham hat „Angst“, er hat kein schlechtes Gewissen, der Pharao ist „sauer“, Abraham muss vor ihm „panisch“ sein) oder empfinden Mitleid (mit dem „traurigen“ Abraham, mit dem geschlagenen Pharao).

- Innerhalb der erzählten Welt füllen die Rezipientinnen und Rezipienten Leerstellen (z.B. nach der Vorstellung, dass nicht passiert ist, was nicht erzählt wird: Sara hat Abraham nichts geantwortet).

- Sie formulieren Vermutungen (Sara steht dem Pharao wahrscheinlich „sexuell zur Verfügung“).

- Sie formulieren kognitive oder emotional-wertende Irritationen (Warum glaubt Abraham, er werde als Saras Ehemann, nicht aber als ihr Bruder erschlagen? Warum bestraft Gott den Pharao und nicht Abraham?).

- Sie nehmen Bewertungen vor und formulieren Einstellungen (Abraham vertraut Gott nicht, er entfernt sich von Gott und geht in das „Reich der Sünde“, handelt gegen „Gottes Willen“, Abrahams Plan ist eine „gute Lösung“ bzw. Abrahams Plan geht von zweifelhaften Voraussetzungen aus, er macht sich einer „Lüge“ schuldig, ist gedankenlos gegenüber seiner Frau, die er „verleugnet“ und „preis“ gibt, ist „egoistisch“, „feige“, es ist „ungerecht“, dass Gott Pharao „bestraft“; das Verhalten Abrahams gegenüber Sara ist „unmöglich“, das des Pharao ist „fies“, es ist „ärgerlich“, dass sich Abraham so bedienen lässt oder „ätzend“, dass Sara einfach so genommen wird).

- Sie entwerfen Alternativen (Sara hätte sich gegen Abrahams Vorhaben wehren sollen, Abraham hätte Gott befragen und um Hilfe bitten können, Abraham hätte die Geschenke besser abgelehnt, Gott hätte besser Abraham geschlagen).

- Oft wird dabei der Bibeltext in Wechselwirkung mit der Lebenswirklichkeit der Rezipientinnen und Rezipienten beleuchtet.

- Generell bemühen sich die Rezipientinnen und Rezipienten intensiv, ein kohärentes Verständnis des Textes zu bilden.

Die Einzelergebnisse dieser Studie gingen in eine exegetische Arbeit zu den drei Geschichten von der Gefährdung der Ahnfrau (→ Preisgabeerzählung

In einer umfangreicheren empirischen Untersuchung von Lektüren zu Pred 1

In der exegetischen Arbeit von Dieckmann (2012a) wurden diese Ergebnisse zu Lektüren von Pred 1

3.6.2. Ergebnisse der Gruppenstudien bei Schramm (2008)

Bei der Auswertung der angeleiteten Lektüre neutestamentlicher Texte durch Gruppen kam Schramm zum Ergebnis:

- Die Gruppen bringen die Texte mit ihrer Lebenswelt in Verbindung, indem sie z.B. den Alltag oder die Gesellschaft mithilfe des Bibeltextes kritisieren oder umgekehrt den Text aus der Sicht des eigenen Alltags kritisch betrachten.

- Nachdem die Gruppen den Text wahrgenommen haben, gehen sie sehr frei mit ihm um: Sie wählen als interessant bzw. relevant empfundene Stellen aus, formulieren um, kombinieren Elemente neu bzw. stellen sie um und spielen zusätzliches Material ein (Schramm 2008, 476).

- Bei alledem, so Schramm, erweise sich „der methodische Werkzeugkasten alltagsexegetischer Gruppen prall gefüllt“ (Schramm 2008, 481).

Zu den einzelnen Ergebnissen vgl. Schramm 2008, zusammenfassend die Rezension Dieckmann 2010.

Bei Strube (2009) zeigt sich, dass die Leitfragen des Intensivinterviews den Lesenden eine differenzierte Anleitung zur Selbst-Exploration bieten. Zunächst hat Strube die Textlektüren der zehn Probandinnen und Probanden je für sich und im Quervergleich mit einem eigenen, an die Inhaltsanalyse angelehnten Verfahren untersucht. Danach hat die Praktische Theologin eine Reihe von fachwissenschaftlichen Exegesen mit denselben Methoden analysiert und dabei folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt:

- Während sich die Alltagsexegetinnen und Alltagsexegeten für die „lebenspraktische Relevanz“ der Texte interessieren, spielt diese Dimension in den schriftlichen Äußerungen der professionellen Exegetinnen und Exegeten keine Rolle (Strube 2009, 287).

- Die wissenschaftlichen Exegesen sind deutlich homogener als die Alltagsbibellektüren (Strube 2009, 312).

- Sowohl die Alltagslesenden als auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich der Mehrstufigkeit der Textentstehung bewusst (Strube 2009, 338) und entwickeln „bildlich-übertragende Deutungsmuster“ (Strube 2009, 339).

- Die Fachexegetinnen und Fachexegeten zeigen nach Strube einen „Hang zur Fixierung auf die Frage nach der bewussten Autorenintention“, wohingegen sich die Alltagslesenden bewusst sind, dass sie die Autorenintention nicht kennen (Strube 2009, 344) und den eigenen Textzugang nicht mit der Verkündigungsabsicht des Textes verwechseln (Strube 2009, 373): „Die interviewten LeserInnen grenzen den Geltungsbereich ihrer Deutungen immer wieder klar ein und schützen den Text vor Übergriffen ihrer eigenen Erfahrung, indem sie deutlich zwischen Textaussage und eigenen Lebenserfahrung unterscheiden“ (Strube 2009, 362).

Diese Erkenntnisse münden darin, dass Strube die Entwicklung eines neuen Fachgebietes zwischen biblischer Exegese und Praktischer Theologie fordert, das sie „Praktische Exegese“ nennt. In einer solchen Praktischen Exegese sieht Strube die Chance, die entscheidende Dimension des Bibelverstehens nicht mehr nur „theoretisch und spekulativ am Schreibtisch“ zu erarbeiten, sondern an ihrem Ursprung aufzusuchen, „an ihren Entstehungsorten, in Gemeinden und anderen Gruppen, in Schulen, Liturgien etc.“ (Strube 2009, 401). Diese „Praktische Exegese“, so Strube, „muss wesentlich eine […] hörende Forschung sein, und sie wird deshalb eine empirische, wo möglich qualitative sein“ (Strube 2009, 401).

Der Vergleich zwischen bibelwissenschaftlichen Exegesen und empirisch erhobenen Lektüren von Rezipientinnen und Rezipienten ohne wissenschaftlich-theologische Vorbildung macht deutlich, inwiefern die Empirische Bibelwissenschaft die nicht-empirische Exegese ergänzen kann:

- 1. Während die akademische Exegese die Auslegungen einer sehr kleinen, stark spezialisierten gesellschaftlichen Gruppe wiedergibt, hat die Empirische Bibelwissenschaft die Chance, die Lektüre von Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu untersuchen.

- 2. Beeinflussen die professionellen Exegetinnen und Exegeten durch das Heranziehen von Sekundärliteratur einander stark, so entstehen die empirischen Interviews unabhängig voneinander.

- 3. Gibt die Sekundärliteratur die Leseergebnisse von Lehrenden wieder, die andere das Lehren oder Predigen lehren, so bieten die empirischen Studien die Chance, die Rezeption derer zu untersuchen, die in den Schulen und Gemeinden das Auslegen der Bibel lernen. So kommen die Rezipientinnen und Rezipienten von Bibeltexten schon in der Forschung und nicht erst in der Anwendung der Bibelwissenschaft in den Blick. Damit kann u.U. der oft beklagte Graben zwischen der bibelwissenschaftlichen Exegese und der Arbeit mit der Bibel in Schule und Gemeinde vermieden werden, der oft im Vikariat oder im Referendariat empfunden wird.

- 4. Präsentieren die professionellen Exegetinnen und Exegeten das reiflich überlegte Ergebnis ihrer Studien, so gewähren die empirischen Studien einen Einblick in ein sehr frühes Stadium jenes Verarbeitungsprozesses (vgl. auch Strube 2009, 286), den Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler bei der eigenen Forschungsarbeit in der Regel nicht dokumentieren.

- 5. Haben die akademischen Auslegerinnen und Ausleger oft das Interesse, sich mit ihren Ergebnissen in einer bestimmten Weise in der scientific community zu positionieren (etwa im Blick auf Gutachten, Rezensionen und Berufungschancen), so haben die Äußerungen der anonymisierten Probandinnen und Probanden keine sozialen Konsequenzen und äußern sich möglicherweise freier.

- 6. Im Blick auf die Arbeit an der Textvorlage ergibt sich die Chance, die bibelwissenschaftlichen Deutungen mit den Ergebnissen der empirisch erhobenen Lektüren ins Gespräch zu bringen, so dass beide Seiten von neuen Perspektiven profitieren.

Die Grenzen der Empirischen Bibelwissenschaft haben vor allem mit dem höheren Aufwand dieses Forschungsansatzes zu tun. Während sich eine Bibelauslegung aufgrund der eigenen Lesereaktionen und denen der Kolleginnen und Kollegen aus der Fachliteratur mit einem überschaubaren Zeit- und Mitteleinsatz entwickeln lässt, benötigt eine empirische Studie größere zeitliche und personelle Ressourcen, die in einem geisteswissenschaftlichen Fach in der Regel nicht vorgesehen sind. Daher ergibt sich hier die Notwendigkeit von Forschungsförderung.

- Arzt, Silvia, 1995, „Ich finde, daß sehr großer Mut dazugehört, in dieser Zeit nicht einem Mann zu gehorchen. Noch dazu dem König.“ Wie Kinder eine biblische Geschichte neu-konstruieren, Christlich-pädagogische Blätter 108, 156-158

- Arzt, Silvia, 1996, „Absurd, daß die Frauen so niedergemacht werden.“ Zur geschlechtsspezifischen Rezeption der Erzählung vom Widerstand der Waschti in Ester 1, Katechetische Blätter 121, 370-373

- Arzt, Silvia, 1999a, Das Bibellesen hat ein Geschlecht, Religionspädagogische Beiträge 43, 157-166

- Arzt, Silvia, 1999b, Frauenwiderstand macht Mädchen Mut. Die geschlechtsspezifische Rezeption einer biblischen Erzählung, Innsbruck

- Arzt, Silvia, 2000, Wie Geschichten auf die Welt kommen. Lesen als Interaktion und geschlechtsspezifische Rezeption, Christlich-pädagogische Blätter 113, 130-132

- Arzt, Silvia, 2002, Reading the Bible is a gendered act, Feminist Theology 10 (29), 32-39

- Arzt, Silvia, 2009, Bibel lesen als Mädchen, als Junge. Gender und Textrezeption, in: Annebelle Pithan / Silvia Arzt / Monika Jakobs / Thorsten Knauth (Hgg.), Gender, Religion, Bildung. Beiträge zu einer Religionspädagogik der Vielfalt, Gütersloh, 262-272

- Bamberger, Astrid, 2010, Ex 1,15-22 in einer empirischen Lesestudie. Ein alttestamentlicher Beitrag zur Verhältnisbestimmung zwischen Ästhetik und Hermeneutik, Dipl.-Arb., Wien. Online

- Barsch, Achim / Rusch, Gebhard / Viehoff, Reinhold, 1994, Empirische Literaturwissenschaft in der Diskussion (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1107), Frankfurt a.M.

- Barth, Karl, 1932, Die kirchliche Dogmatik I/1, Zürich

- Baurmann, Jürgen, 1981, Wege zu einem ziel, behelfsbrücken oder holzwege? [sic], in: Gerhard Köpf (Hg.), Rezeptionspragmatik. Beiträge zur Praxis des Lesens (Uni-Taschenbücher 1026), München, 201-218

- Becker, Uwe, 2015, Exegese des Alten Testaments. Ein Methoden- und Arbeitsbuch (Uni-Taschenbücher 2664), 4. Aufl., Tübingen

- Beckmayer, Sonja, 2018, Die Bibel als Buch. Eine artefaktorientierte Untersuchung zu Gebrauch und Bedeutung der Bibel als Gegenstand (Praktische Theologie heute 154), Stuttgart

- Bee-Schroedter, Heike, 1998, Neutestamentliche Wundergeschichten im Spiegel vergangener und gegenwärtiger Rezeptionen. Historisch-exegetische und empirisch-entwicklungspsychologische Studien (Stuttgarter biblische Beiträge 39), Stuttgart

- Bennema, Cornelis, 2021, How Readers Construct New Testament Characters. The Calling of Peter in the Gospels in Cognitive-Narratological Perspective, Biblical Interpretation 29, 430-451

- Berg, Horst Klaus, 1989, Die Bibel – ein wichtiges Buch für Schüler? Ergebnisse einer Umfrage, ru: Zeitschrift für die Praxis des Religionsunterrichts 19, 93-96

- Blum, Erhard, 1984, Die Komposition der Vätergeschichte (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 57), Neukirchen-Vluyn

- Blum, Erhard, 2015, Notwendigkeit und Grenzen historischer Exegese. Plädoyer für eine alttestamentliche ‚Exegetik‘, in: Ders., Grundfragen der historischen Exegese. Methodologische, philologische und hermeneutische Beiträge zum Alten Testament (Forschungen zum Alten Testament 95), Tübingen, 1-29

- Blum, Hans-Joachim, 1997, Biblische Wunder – heute: eine Anfrage an die Religionspädagogik (Stuttgarter Taschenbücher 23), Stuttgart

- Bröking-Bortfeld, Martin, 1984, Schüler und Bibel. Eine empirische Untersuchung religiöser Untersuchungen. Die Bedeutung der Bibel für 13- bis 16-jährige Schüler, Aachen

- Bucher, Anton A., 1987, „Wenn zwei das gleiche Gleichnis hören …“ Theoretische und empirische Aspekte einer strukturgenetischen Religionsdidaktik – exemplifiziert an der neutestamentlichen Parabel von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1ff.), Zeitschrift für Pädagogik 33, 167-183

- Bucher, Anton A., 1990, Gleichnisse verstehen lernen. Strukturgenetische Untersuchungen zur Rezeption synoptischer Parabeln (Praktische Theologie im Dialog 5), Freiburg / Schweiz

- Büttner, Gerhard, 1998, „Meine Oma hat zu mir gesagt, daß ich für sie ein Schatz bin“. Gleichnisverstehen von Kindern und Jugendlichen, Glaube und Lernen 13, 152-164

- Büttner, Gerhard, 2002, „Jesus hilft!“ Untersuchungen zur Christologie von Schülerinnen und Schülern, Stuttgart

- Daiber, Karl-Fritz / Lukatis, Ingrid / Schloz, Rüdiger / Volz, Rainer, 1982, Erste Ergebnisse einer Untersuchung zur „Bibelfrömmigkeit“, Die Bibel in der Welt 19, 158-167

- Daiber, Karl-Fritz / Lukatis, Ingrid, 1991, Bibelfrömmigkeit als Gestalt gelebter Religion, Texte und Arbeiten zur Bibel 6, Bielefeld

- Deeg, Alexander, 2022, Multiple Bibelverwendung in der spätmodernen Gesellschaft. Online

- Deurer, Rebecca Gita, 2013, Ein Text, zwei Menschen, drei Ansichten. Interaktive Interpretationen eines biblischen Textes in Unterrichtsgesprächen, Religionspädagogische Beiträge 69, 93-96

- Deurer, Rebecca Gita, 2018, Ein Text, zwei Menschen, drei Lesarten. Interaktive Interpretationen eines biblischen Textes in offenen Unterrichtsgesprächen (Religionspädagogische Bildungsforschung 4), Bad Heilbrunn

- Deurer, Rebecca Gita, 2019, Erst lesen, dann diskutieren. Interaktive Interpretationen eines biblischen Textes in offenen Unterrichtsgesprächen, Religionspädagogische Beiträge 80, 82-89

- Deurer, Rebecca Gita, 2022, „Ich versteh dat niet ganz“ – Auf der Suche nach dem bildenden Moment im offenen Unterrichtsgespräch über einen biblischen Text, in: Annegret Reese-Schnitker / Daniek Betram / Dominic Fröhle (Hgg.), Gespräche im Religionsunterricht. Einblicke – Einsichten – Potentiale, 135-145

- Dieckmann, Detlef, 2003a, Segen für Isaak. Eine rezeptionsästhetische Auslegung von Gen 26 und Kotexten (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 329), Berlin / New York

- Dieckmann, Detlef, 2003b, Empirische Bibelforschung als Beitrag zur Wahrnehmungsästhetik. Am Beispiel von Gen 12,10-20, in: Alexandra Grund (Hg.), „Wie schön sind deine Zelte, Jakob!“ Beiträge zur Ästhetik des Alten Testaments (Biblisch-theologische Studien 60), Neukirchen-Vluyn, 13-43

- Dieckmann, Detlef, 2010, Rezension zu Christian Schramm, Alltagsexegesen, Theologische Literaturzeitung 135, 24-26

- Dieckmann, Detlef, 2012a, „Worte von Weisen sind wie Stacheln“ (Koh 12,11). Eine rezeptionsorientierte Studie zu Koh 1-2 und zum Lexem דבר im Buch Kohelet (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 103), Zürich

- Dieckmann, Detlef, 2012b, Qualitative empirische Studien zum Buch Kohelet, Berlin. Online

- Ebner, Martin, 2008, Bibel im Spiegel sozialer Milieus. Eine Untersuchung zu Bibelkenntnis und Bibelverständnis in Deutschland (Forum Religion & Sozialkultur 1600), Berlin / Münster

- Egger, Wilhelm / Wick, Peter, 2013, Methodenlehre zum Neuen Testament. Biblische Texte selbständig auslegen (Grundlagen Theologie), 6. Aufl., Freiburg / Basel / Wien

- Ehlich, Konrad / Rehbein, Jochen, 1976, Halbinterpretative Arbeitstranskriptionen (HIAT), Linguistische Berichte 45, 21-41

- Ernst, Günter, 2004, Biblischer Glaube im Zeugnis erzählter Erfahrungen (Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheologie und Religionspädagogik Bd. 21), Münster

- Faix, Tobias / Künkler, Tobias: Empirira Jugendstudie 2018. Forschungsbericht. Online

- Finnern, Sönke / Rüggemeier, Jan, 2016, Methoden der neutestamentlichen Exegese. Ein Lehr- und Arbeitsbuch (Uni-Taschenbücher 4212), Tübingen

- Fish, Stanley Eugene, 1967, Surprised by Sin. The Reader in „Paradise lost“, London / Melbourne / New York

- Fish, Stanley Eugene, 1980, Is there a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge u.a.

- Fricke, Michael, 2005, „Schwierige“ Bibeltexte im Religionsunterricht. Theoretische und empirische Elemente einer alttestamentlichen Bibeldidaktik für die Primarstufe (Arbeiten zur Religionspädagogik 26), Göttingen

- Fricke, Michael, 2012, Rezeptionsästhetisch orientierte Bibeldidaktik. Mit Kindern und Jugendlichen die Bibel auslegen, in: Bernhard Grümme / Hartmut Lenhard / Manfred L. Pirner (Hgg.), Religionsunterricht neu denken. Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik. Ein Arbeitsbuch (Religionspädagogik innovativ 1), Stuttgart, 210-222

- Gennerich, Carsten / Zimmermann, Mirjam, 2020, Bibelwissen und Bibelverständnis. Grundlegende Befunde – Theoriegeleitete Analysen – Bibeldidaktische Konsequenzen, Stuttgart

- Greiner, Thomas, 2003, „Verstehst du, was du liest?“ Jugendumfrage zum Thema Bibellesen, Zeitschrift für Theologie und Gemeinde 8, 322-356

- Goldman, Ronald, 1964, Religious Thinking from Childhood to Adolescence, London

- Hanisch, Helmut / Bucher, Anton A., 2002, Da waren die Netze randvoll. Was Kinder von der Bibel wissen, Göttingen / Zürich

- Hanisch, Helmut, 2007, Wunder und Wundergeschichten aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Eine empirische Annäherung, in: Werner H. Ritter / Michaela Albrecht (Hgg.), Zeichen und Wunder. Interdisziplinäre Zugänge (Biblisch-theologische Schwerpunkte 31), Göttingen, 130-160

- Hanisch, Helmut, 2015, Wunder und Wundergeschichten aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Eine empirische Annäherung, in: Rudolf Englert / Norbert Mette / Mirjam Zimmermann / Kerstin Ochudlo-Höbing (Hgg.), Christologie. Ein religionspädagogischer Reader, Münster, 180-191

- Haslinger, Herbert, 2006, „Exegese von unten“. Praxis als Ort theologiegenerativer Bibelrezeption, in: Rainer Dillmann (Hg.), Bibel-Impulse. Film – Kunst – Literatur – Musik – Theater – Theologie (Interdisziplinäre Paderborner Untersuchungen zur Theologie), Berlin / Münster, 181-204

- Hassan, Rebecca / Lehmeier, Karin, 2022, „Nicht alles, was in der Bibel heute steht, hat etwas mit meinem Glauben zu tun!“ Forschungsbericht zur Auswertung von Seminarportfolios in der Lehrveranstaltung „Biblische Theologie“ des Studiengangs Religionspädagogik und Soziale Arbeit. Online

- Hauptmeier, Helmut / Schmidt, Siegfried J., 1985, Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft, Wiesbaden

- Hermans, Chris, 1990, Wie werdet ihr die Gleichnisse verstehen? Empirisch-theologische Forschung zur Gleichnisdidaktik (Theologie & Empirie 12), Kampen

- Heuermann, Hartmut / Hühn, Peter / Röttger, Brigitte, 1982, Werkstruktur und Rezeptionsverhalten. Empirische Untersuchungen über den Zusammenhang von Text-, Leser- und Kontextmerkmalen (Literatur und Didaktik 2), Göttingen

- Hieke, Thomas / Schöning, Benedict, 2017, Methoden alttestamentlicher Exegese. Unter Mitarbeit von Sonja Dussel und Franziska Rauh (Theologie kompakt), Darmstadt

- Hohensee, Elisabeth, 2022, Rezeption als Modus historisch-religionspädagogischer Forschung. Das Beispiel der Rezeption des altkirchlichen Katechumenats in der neuzeitlichen Katechetik (Praktische Theologie in Geschichte und Gegenwart 38), Tübingen

- Huning, Ralf, 2005, Bibelwissenschaft im Dienste popularer Bibellektüre (Stuttgarter biblische Beiträge 54), Stuttgart

- Kaiser, Ursula Ulrike, 2022, Neutestamentliche Exegese kompakt, Tübingen

- Kammeyer, Katharina / Büttner, Gerhard, 2011, Erfolgreiche Bibelperikopen und ihre Lernorte. Woher 6.- und 7.-Klässler/-innen ihr Bibelwissen haben und welche Geschichten zu Lieblingsgeschichten werden, Schönerberger Hefte 4, 16-20

- Körtner, Ulrich H.J., 1994, Der inspirierte Leser. Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, Göttingen

- Körtner, Ulrich H.J., 2006, Einführung in die theologische Hermeneutik (Einführung Theologie), Darmstadt

- Krause, Joachim J. / Weingart, Kristin, 2021, Exegetik des Alten Testaments. Bausteine für eine Theorie der Exegese (Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe 127), Tübingen

- Kügler, Joachim, 2001, Für wen arbeitet die Bibelwissenschaft? Exegese im Kontrast gegenwärtiger und zukünftiger Pluralität, in: Rainer Bucher (Hg.), Theologie in den Kontrasten der Zukunft. Perspektiven des theologischen Diskurses (Theologie im kulturellen Dialog 800), Graz / Wien / Köln, 95-116

- Kügler, Joachim, 2002, Auf dem Weg zur Pluralitätsfähigkeit? Bibelwissenschaft im Spannungsfeld von Sozialkonstruktivismus, Rezeptionsästhetik und Offenbarungstheologie, in: Alexius Bucher (Hg.), Welche Philosophie braucht die Theologie? (Eichstätter Studien 47), Regensburg, 135-160

- Kügler, Joachim, 2004, Ferne Zeichen. Wie mit der Bibel umgehen?, in: Rainer Bucher (Hg.), Die Provokation der Krise. Zwölf Fragen und Antworten zur Lage der Kirche, Würzburg, 203-219

- Kügler, Joachim / Ebner, Robert (Hg.), 2005, Auf Leben oder Tod oder völlig egal. Kritisches und Nachdenkliches zur Bedeutung der Bibel. Festschrift für Robert Ebner zum 65. Geburtstag (bayreuter forum TRANSIT 3), Münster

- Luz, Ulrich, 2003, Was hast du, das du nicht empfangen hast?, in: Eve-Marie Becker (Hg.), Neutestamentliche Wissenschaft. Autobiographische Essays aus der evangelischen Theologie (Uni-Taschenbücher Theologie), Tübingen / Basel, 295-305

- Malmes, Judith, 2009, Die Erzählung von Jiftach und seiner Tochter (Ri 11,29-40). Eine empirische Lesestudie, Protokolle zur Bibel 18, 1-30

- Marquard, Odo, 1981, Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien (Reclams Universal-Bibliothek 7724), Stuttgart

- Mendl, Hans, 1997, Vom Gott, der ins Dunkle führt. Eine exemplarische empirische Untersuchung zu Gen 22 (Die Opferung Isaaks), Religionspädagogische Beiträge 39, 65-92

- Mendl, Hans, 2000, Religiöses Lernen als Konstruktionsprozess. Schülerinnen und Schüler begegnen der Bibel, in: Burkard Porzelt (Hg.), Empirische Religionspädagogik. Grundlagen – Zugänge – aktuelle Projekte (Empirische Theologie 7), Münster / Hamburg / London, 139-152

- Orth, Gottfried / Hanisch, Helmut, 1998, Glauben entdecken, Religion lernen. Was Kinder glauben, Teil 2, Stuttgart

- Pfeifer, Anke, 2002, Wie Kinder Metaphern verstehen. Semiotische Studien zur Rezeption biblischer Texte im Religionsunterricht der Grundschule (Bibel – Schule – Leben 3), Münster, Hamburg, London

- Philipp, Maik, 2011, Lesen und Geschlecht 2.0. Fünf empirisch beobachtbare Achsen der Differenz erneut betrachtet. Online

- Reiß, Annike, 2015, „Man soll etwas glauben, was man nie gesehen hat“. Theologische Gespräche mit Jugendlichen zur Wunderthematik (Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie 33), Kassel

- Renner, Alexandra, 2013, Identifikation und Geschlecht. Die Rezeption des Buches Judit als Gegenstand empirischer Bibeldidaktik (Ökumenische Religionspädagogik 7), Münster u.a.

- Reuschlein, Nina, 2013, Biblische Metaphern und Grundschulkinder. Eine qualitative empirische Studie zum Verständnis ausgewählter Ich-bin-Worte in Kinderbildern (Schriften aus der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 11), Bamberg

- Roose, Hanna / Büttner, Gerhard, 2004, Moderne und historische Laienexegesen von Lk 16,1-13 im Lichte der neutestamentlichen Diskussion, Zeitschrift für Neues Testament 7, 59-69

- Rüggemeier, Jan, 2017, Poetik der markinischen Christologie. Eine kognitiv-narratologische Exegese (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2. Reihe 458), Tübingen

- Rüggemeier, Jan, 2021a, Introduction. Towards a Cognitive Theory of New Testament Characters. Methodology, Problems, and Desiderata, Biblical Interpretation 29, 403-429

- Rüggemeier, Jan, 2021b, Marks Narrative Christology Following the Cognitive Turn. Developments, Implications, and Desiderata of an Interpretative Concept and its Impact on the Analysis of Mark 1:21-28, Early Christianity 12, 322-345

- Schmidt, Siegfried J., 1975, Literaturwissenschaft als argumentierende Wissenschaft. Zur Grundlegung einer rationalen Literaturwissenschaft (Kritische Information 38), München

- Schmidt, Siegfried J., 1991, Grundriß der empirischen Literaturwissenschaft (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 915), Frankfurt a.M.

- Schramm, Christian, 2008, Alltagsexegesen. Sinnkonstruktion und Textverstehen in alltäglichen Kontexten (Stuttgarter biblische Beiträge 61), Stuttgart

- Schramm, Christian, 2009, Kritik und Konstruktion. Kritisieren als Lesestrategie im Rahmen heutiger Alltagsexegesen, in: Joachim Kügler (Hg.), Biblische Religionskritik. Kritik in, an und mit biblischen Texten. Beiträge des IBS 2007 in Vierzehnheiligen (bayreuter forum TRANSIT), Berlin / Münster, 214-228

- Schramm, Christian, 2009, „Wenn zwei einen Text lesen …“ Alltägliches Bibelverstehen empirisch untersucht, Bibel und Kirche 64, 114-118

- Schramm, Christian, 2012, Wie verstehst du, was du liest? Alltagsexegesen, Katechetische Blätter 137, 296-301

- Schramm, Christian, 2014, Empirisch gepflückt: Alltagsexegesen. Forschungsüberblick und methodologische Erwägungen, Protokolle zur Bibel 23, 2-40

- Schramm, Christian, 2014, Im Alltag liest man die Bibel anders als an der Uni!? Von Alltagsexegesen als inspirierendem Lernfeld und den Chancen eines empirical turn in der Exegese, Zeitschrift für Neues Testament 17, 2-11

- Schüepp, Susann, 2006, Bibellektüre und Befreiungsprozesse. Eine empirisch-theologische Untersuchung mit Frauen in Brasilien (Exegese in unserer Zeit 16), Wien / Zürich / Berlin / Münster

- Schüepp, Susann, 2014, Bibellektüre in Lateinamerika. Am Beispiel des brasilianischen CEBI (Centro de Estudos Biblicos), Dein Wort, mein Weg 7, 13-15

- Spiering-Schomborg, Nele, 2016, „Man kann sich nicht entscheiden, als was man geboren wird“. Exodus 1 im Horizont von Intersektionalität und empirischer Bibeldidaktik (Religionspädagogik innovativ 19), Stuttgart

- Spiering-Schomborg, Nele, 2017, Manifestationen von Ungleichheit. Exegetische und bibeldidaktische Perspektiven zur Hagar-Erzählung im Horizont von Intersektionalität und Vielfalt, in: Thorsten Knauth / Maren A. Jochimsen (Hgg.), Einschließungen und Ausgrenzungen. Zur Intersektionalität von Religion, Geschlecht und sozialem Status für religiöse Bildung, Münster, 61-78

- Stegeman, Janneke, 2011, „Reading Jeremiah makes me angry!“ The Role of Jeremiah 32(39):36-41 in Transformation within the „Jeremianic“ Tradition, in: Willem Th. van Peursen / Eep Talstra (Hgg.), Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Studia Semitica Neerlandica 57), Leiden / Boston, 45-67

- Stegeman, Janneke, 2012, „Dieses Buch und Gott werden mein Feind.“ Transformation und Kontinuität in Jeremia 32, in: Marianne Grohmann / Ursula Ragacs (Hgg.), Religion übersetzen. Übersetzung und Textrezeption als Transformationsphänomene von Religion (Religion and Transformation in contemporary European Society), Wien, 109-124

- Stegeman, Janneke, 2013, Remembering the Land. Jeremiah 32 and in Palestinian Narrative and Identity, Kirchliche Zeitgeschichte 26, 41-54

- Stegeman, Janneke, 2014, Decolonizing Jeremiah. Identity, Narratives and Power in Religious Traditions. Diss., Amsterdam

- Stegeman, Janneke, 2020, Decoloniality, Theology and Bodies. Tamar and Jesus as Examples of Othering and Bonding, in: Britta Konz / Bernhard Ortmann / Christian Wetz (Hgg.), Postkolonialismus, Theologie und die Konstruktion des Anderen. Erkundungen in einem Grenzgebiet. = Postcolonialism, Theology and the Construction of the Other. Exploring Borderlands (Studies in Theology and Religion), Leiden / Boston, 124-132

- Steinmetz, Horst, 1983, On Neglecting the Social Function of Interpretation in the Study of Literature, POETICS 12, 151-164

- Strube, Sonja Angelika, 2004, Den „garstig breiten Graben“ überwinden. Plädoyer für ein erweitertes Selbstverständnis der Exegese. Ein Diskussionsanstoß, Orientierung 68, 242-245

- Strube, Sonja Angelika, 2006, „Anders ist der Glanz des Mondes“. Meditative Laien-Bibellektüre als exegetischer Erkenntnisgewinn. Zwei Exegesen zu 1 Kor 15,35-44, in: Gerhard Hotze / Egon Spiegel / Elmar Kos / Raimund Lachner / Karl Josef Lesch / Franz Georg Untergaßmaier (Hgg.), Verantwortete Exegese. Hermeneutische Zugänge – exegetische Studien – systematische Reflexionen – ökumenische Perspektiven – praktische Konkretionen. Franz Georg Untergaßmair zum 65. Geburtstag (Vechtaer Beiträge zur Theologie), Berlin / Münster, 93-107